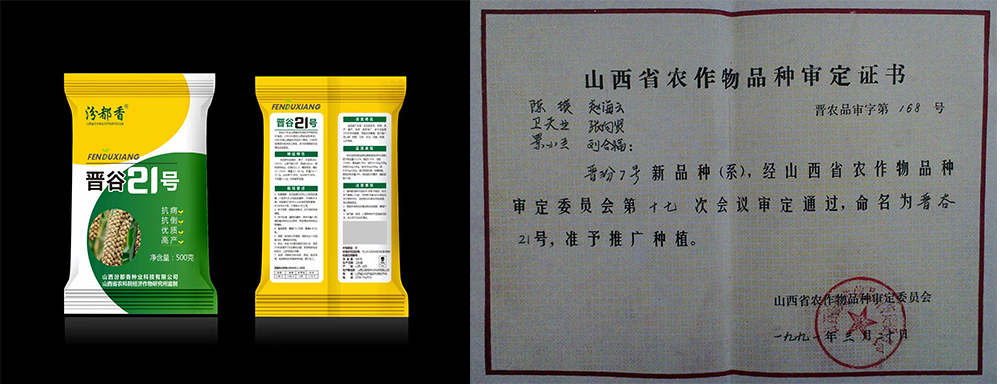

晋谷21号

一、品种来源

晋谷21号,原代号晋汾7号,系山西省农科院经济作物研究所通过钴60咖玛射线辐射育成。1991年3月经山西省农作物审定委员会第17次会议审定,定名为晋谷21号。

二、特征特性

特征特性:本品种幼苗绿色,单杆,主茎高146—157cm,主茎节数23节,茎粗0.66cm,单株草重46g,谷草比1:2.3,穗型筒型(地薄时为纺锤型),支穗密度5个/cm,穗长22—25cm,穗重22—24.5g,粒重16.7—22.7g,出谷率75—90%,出米率70—80%,千粒重3—3.3g。本品种抗旱性强。经农业部谷物品质监督检验测试中心化验,含蛋白质15.12%,脂肪5.76,淀粉73.84%,赖氨酸0.28%。各种营养成分均高于历史名米“沁州黄”。经山西大学化验室分析:含钙153.8mg/100g,含铁53mg/100g,锌30.9mg/100g,硒0.92mg/100g。经河北省谷子所进行适口品质分析,直链淀粉含量14%,胶粘度150毫米,碱硝指数2.1级。粳性,适口性细光滑,米饭喷香。

三、产量表现

1、所内试验结果1975年品系鉴定,折合亩产256.7公斤,比对照晋谷10号增产26.8%,1976-1978年品比试验,亩产220.7-411.3公斤,平均亩产316公斤,比晋谷6号增产7.1%。

2、历年区试结果:1988年亩产300公斤,比晋谷10号亩产279.5公斤增产7.3%。三年平均亩产203.8公斤,增产3.3%。

3、省内试验示范结果:1989在左权、昔阳、孝义、中阳示范平均亩产326公斤,比晋谷10号增产10.6%。1990年在左权、昔阳、孝义、寿阳、中阳、汾阳平均亩产312.8公斤,比晋谷10号增产20.2%。2年10点次平均亩产317.7公斤,增产19.0%。

4、省外试验示范结果:1989-1990年在陕西参加省区试。2年10点次平均亩产319.35公斤,比对照晋谷6号增产12.34%,1990年试验示范655.5亩,平均亩产229.54公斤,其中地区推广站100亩丰产方,平均亩产354公斤,最高亩产466.7公斤。

四、栽培要点

1、适期播种

(1)播期确定,谷子发芽以18—25℃发芽最快。播种层的土温稳定在10℃以上时,播种较为适宜。地温许可的条件下可抢墒播种,老农讲:“有墒不等时,时到不等墒”,春谷,吕梁范围在5月15—25日左右。夏谷,在6月25日左右必须下种。调整播期目的:躲过第一代粟灰螟、使中期赶在雨季、后期赶在雨季基本结束,秋高气爽,利于灌浆。

(2)播种方法:耧播、机播、穴播。

(3)播种技术:

播种量:精选种子,精量播种0.25-0.35kg。1:1生熟谷子混合条播0.75kg。

播深:在整地保墒好的情况下,以1.5寸为宜。

播后镇压:一次播种保全苗的关键。种谷不砘等于不种。如播前田间杂草较多,可在播前1周喷施百草枯除草剂。

黄墒:手捏成团,扔之散碎,有凉爽感,含水量在12—20%以下,水、气均适宜,能出苗,为适时下限。

2、科学管理

(一)苗期管理——攻壮苗

壮苗标准:全苗满垄,生长整齐,强而不旺,基部扁圆粗壮,根深叶挺,厚而浓绿。

主攻方向:控上促下,促进根系发育,达到早生根,多生根,深扎根,幼苗蹲实健壮。

措施:(1)、砘压 ,黄牙砘、压青苗(3—5叶期下午)

(2)、早间苗,“谷间寸,顶上粪”

(3)、适当推迟第一次肥水管理。

(4)、深中耕,只在苗期土壤湿度较大时进行。

(5)、拔节期喷施磷酸二氢钾,幼苗健壮,叶色黑绿,根量增多,有明显的壮穗、壮秆效果。

中耕作用:

中耕可以调节土壤温度。

中耕可以调节土壤水分。

中耕可以调节土壤空气。

中耕可以调节土壤微生物的活动。

中耕对谷子生长的影响:

可以促进根系的生长。苗期中耕根数增加9.9%,根重增加6.4%,总干重增加16.2%,壮苗率提高17.2%。第二次中耕具有“挖瘦根,长肥根”的作用。同时影响地上部的生长发育。达到根深叶茂,协调生长。苗期中耕能促进幼苗茁壮,增加干物质积累。中期中耕能抑制茎基部节间伸长,防治倒伏,促进茎叶健壮生长,使穗大粒多,增加产量。

幼苗期中耕技术:

幼苗特点:大部分为独根苗,生长缓慢,易受伤害。

技术:应该浅锄、细锄、破碎土块,围正幼苗,做到除草务净,深浅一致,防治伤苗、压苗。

效果:松土、锄草、提高地温、减少土壤水分蒸发,促进根系生长并深扎。阔叶类杂草较多的地块可在4-6叶期,喷施2、4D丁酯,72%的剂型每亩35-50g,兑水25-50kg。杂草多可间隔7-10天再喷一次。应避开豆科作物。

(二)中期管理——促壮根、攻壮秆、保大穗

生育中期(又称穗、花数决定期)从拔节到抽穗,既是根、茎、叶生长最旺盛时期,又是谷子幼穗分化发育时期,也是根系第二个生长高峰期。谷子一生中需水量较多的时期。

栽培管理的重点:协调地上部和地下部的生长,围绕促壮根、攻壮秆、保大穗而进行。

(1)、及时清垄:将垄眼上草、莠、杂、残、病、虫、弱小株拔除,减少水分、营养消耗,增强群体内部通风透光性能,促进个体发育。

(2)、及时中耕:拔节期进行深中耕,结合追肥进行,锄深、锄透,无漏锄,“锄好谷,锄倒谷”,深度7—10cm。孕穗期中耕要浅,松土除草,同时高培土,促进基部茎节发生次生根。中耕原则:头遍浅 二遍深 三遍不伤根

(3)、合理追肥:根据土壤肥力状况和植株生长发育的需要,适时适量进行追肥,可以在拔节始期追“座胎肥”,孕穗期追“攻籽肥”。

(三)后期管理——攻饱粒

主要目标是:防止叶片早衰,提高光合能力,促使光合产物向穗部的运转和积累,提高结实率,增加穗粒重。

管理重点:防旱、涝、腾伤、倒伏、霜冻等。

防腾伤:在窝风地、平川大片谷田于灌浆期骤然萎蔫而逐渐呈现灰白色的干枯状态。

五、注意事项

1、将种子放置在通风、低温干燥处保存

2、倒伏重发区建议通过控制种植密度等措施防止倒伏发生,注意防治白发病和黑穗病。

3、品种因受种植地域、种植密度、土壤肥力、管理水平的不同及受温湿度等因素影响,其产量水平、株高及生育期也有所不同。

4、如经过包衣处理的种子含有低毒物质,严禁食用或作饲料,播种过程戴好口罩、手套,避免种衣剂吸入口中或粘到皮肤上。如不慎误服,应立即携带种子包装袋送医就诊。

晋谷29号

一、品种来源

晋谷29号是省农科院经济作物研究所,用品种晋谷21号×晋谷20号选育而成的谷子品种。

二、特征特性

特征特性:幼苗绿色,株高130厘米,主穗长20厘米,单穗粒重15.5~18.0克,出谷率77.8%,穗长筒形,松紧度适中,短刚毛。籽粒白色,米黄色,粳性,谷粒圆而较小,千粒重3克。黄色度36.5,比晋谷20高7.4。小米含蛋白质13.39%,脂肪5.04%,赖氨酸0.37%,直链淀粉12.20%,胶稠度14.4毫米,碱硝指数3.2。生育期120天左右,属中晚熟品种。

三、产量表现

1998~2000年参加国家西部高原七省区域试验,3年平均亩产283.4公斤,比对照晋谷16号增产2.1%。2001年生产试验,平均亩产287.4公斤,比当地对照增产8.7%。

四、栽培要点

1.适期播种:冷凉地区地膜覆盖在4月上旬至中旬播种;中熟地区5月15~25号播种;复播区腾地后立即播种。

2.亩留苗2.2万株,不能低于2.0万株。

3.施足底肥:应保证亩施1000~1500千克农家肥及磷肥、化肥、三肥一次底施。

4.及时防治钻心虫:在钻心虫严重发生地带,应“早”字当头。

5.该品种质优,鸟害重,成熟后及时收获。

五、注意事项

不抗白发病、黑穗病、轻感红叶病,优质抗虫性差。生产上在播种前用种子量0.3%~0.5%的35%甲霜灵拌种防治白发病,用种子量的0.3%~0.5%的无氯硝基苯拌种防治黑穗病;适当晚播可减轻红叶病发生。注意防治钻心虫。